在无畏中找到生命的光亮:一场勇气的革命

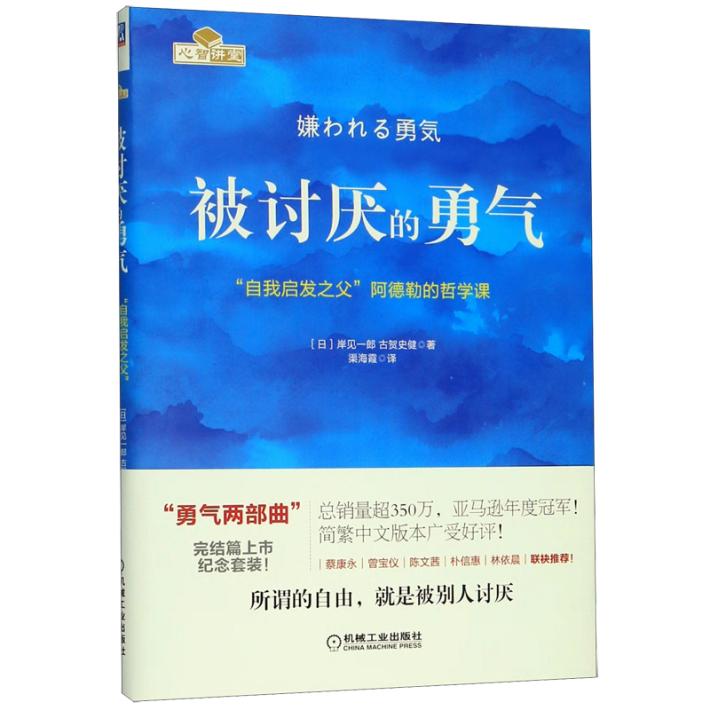

题记:“所谓的自由,就是被别人讨厌。有人讨厌你,正是你行使自由、依照自我生活方式的证据。”——《被讨厌的勇气》

当塔拉·韦斯特弗在群山间挣脱枷锁飞向剑桥时,她以血肉之躯印证了教育赋予的解放;而当阿德勒心理学穿越百年时光叩击现代人的心灵,它同样揭示了一条通向自由的荆棘之路——真正的自由并非挣脱他人,而是直面被讨厌的恐惧,在人际关系的废墟上重建自我的王国。《被讨厌的勇气》以古希腊哲学的对话体形式,将阿尔弗雷德·阿德勒的思想淬炼成一把锋利的手术刀,剖开我们习以为常的精神牢笼:原生家庭的创伤、人际比较的焦虑、寻求认可的疲惫……它宣告了一个颠覆性的真理:人并非被困于过去或环境,而是困于自己选择的“逃避”姿态中。

牢笼的假象:我们为何甘愿戴上命运的枷锁

阿德勒心理学首先向“决定论”发起挑战。弗洛伊德将人的行为归因于童年创伤,如同塔拉的父亲将偏执归因于宗教教义。但《被讨厌的勇气》尖锐指出:人并非因过去而痛苦,而是借过去之名逃避改变。

“原因论”的陷阱

一个回避社交的人声称“因幼时被嘲笑而自卑”,实则是用回忆为不行动开脱。阿德勒称之为“原因论暴政”——将责任推给不可控的过去,便可心安理得蜷缩在舒适区。这恰似塔拉家族中留守大山的成员:他们以“忠诚信仰”为由拒绝教育,实则是恐惧未知世界的挑战。

人际关系的修罗场:

书中直言:“一切烦恼皆源于人际关系。”我们渴望被父母认可、被社会接纳,甚至将自我价值捆绑于他人评价。塔拉初入大学时,因衣着土气被嘲笑而崩溃,正是典型例证——她的痛苦并非源于事件本身,而是“被轻视”的解读。

勇者的觉醒:斩断枷锁的三把密钥

课题分离:自由的起点是划清边界

“信任别人是你的课题,如何对待你的信任却是他人的课题”。塔拉的父亲视子女教育为私有财产,用亲情绑架其意志。阿德勒的“课题分离”恰是解药:辨别某事的结果由谁承担,便是谁的课题。塔拉最终明白:父亲是否认同她的选择是他的课题,而她是否坚持求学是自己的课题。这种切割非为冷漠,而是对生命责任的清醒确认。

横向关系:在平等中消解自卑

阿德勒心理学彻底否定了纵向的“优劣等级”关系,转而主张横向的“差异互补”理念,这一思想深刻揭示了自卑感的根源——当我们预设了高低优劣的坐标轴时,比较便成为痛苦的源泉。塔拉的哥哥肖恩正是这种扭曲关系的典型体现,他通过暴力在家庭中确立权威,表面上是强势的压迫者,本质上却是脆弱自卑的投射,这种“优于他人”的幻象恰恰暴露了他内心深处的自我否定。而当塔拉进入剑桥大学后,她第一次在学者们平等探讨思想的氛围中体验到真正的“无比较联结”,这种全新的相处模式正是阿德勒所倡导的“共同体感觉”的生动写照:在这里,人们不再为争夺价值而焦虑,而是在群体中各展所长、互相贡献,每个人都因独特的价值而被接纳。这种横向的人际关系不仅治愈了塔拉长期以来的自卑情结,更为她指明了一条超越竞争、实现自我价值的自由之路。

当下主义:跳好属于此刻的舞步

“人生不是一条通向山顶的直线,而是无数个点的连续。我们只活在此时此刻”。塔拉曾深陷“未来恐惧”——若选择教育,将永远失去家庭。但阿德勒的“当下主义”指出:预设的悲剧只是逃避行动的借口。塔拉最终接纳了“不确定性的勇气”:无论归家与否,她先专注于眼前的学习。这种“聚焦此刻”的实践,让她在剑桥图书馆的灯光下重获内心的安宁。

飞往你的山:以勇气为翼的自我重生

阿德勒心理学的终点是“共同体幸福”——通过他者贡献实现自我价值。这与塔拉的觉醒惊人契合:当她不再执念于“修复原生家庭”,转而投身历史研究时,教育从逃离的工具升华为救赎的路径。

真正的勇气,是明知可能孤独仍选择忠于自我。塔拉在书中写道:“我属于那座山,但山不再定义我。”阿德勒则宣告:“你不需要被所有人接纳,只需要接纳自己。”两种声音在人类追求自由的精神殿堂中共鸣——教育赋予我们看世界的眼睛,勇气则给予我们改变世界的双手。

结语:在星火燎原的时代,做一只无畏的飞鸟

《被讨厌的勇气》不是心灵鸡汤,而是一份存在主义的战书。它揭露了一个残酷而激昂的真相:自由必须用勇气兑换,而勇气的代价是忍受不被理解的孤独。当塔拉飞离巴克峰时,她背负着“背叛者”的骂名;当普通人选择活出自我时,亦需直面世俗标准的审判。

阿德勒思想的伟大之处,在于将人生的遥控器从命运之神手中夺回,郑重交予每个平凡的个体。如书中所言:“世界极其简单,人人都能幸福——只要你拥有被讨厌的勇气。”当我们停止抱怨黑夜,选择点燃自己,那微弱的火光便足以照亮通往自由的山径。在那里,没有宿命的囚徒,只有振翅的飞鸟,以勇气为骨,以当下为翼,飞向属于自我的苍穹。(中央民族大学 张怡萌、何凯杰、魏宇泽)