海南大学:碳正离子基窄谱带有机发光材料取得突破

近日,海南大学材料科学与工程学院邵世洋教授、陈志才副教授联合东南大学蒋伟教授组成的研究团队,在国际学术期刊《Angewandte Chemie International Edition》上发表了一项关于有机发光材料的重要研究成果,被期刊评选为“非常重要论文”(Very Important Paper, VIP)。该研究首创一类具有窄谱带电致发光特性的碳正离子基荧光材料(半峰宽<0.2 eV),突破了现有窄谱带有机发光材料分子体系的限制,为发展超高清有机发光二极管(OLED)材料技术提供了全新思路和解决方案(发明专利CN202311845070.2)。

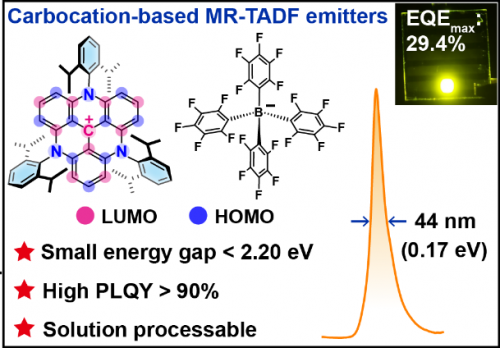

图为碳正离子基窄谱带有机发光材料

论文通讯作者邵世洋教授介绍,窄谱带有机发光材料凭借其高色纯度的突出优势,在新一代超高清OLED显示技术领域具有广阔应用前景,近年来成为国内外学界与产业界的研究前沿与竞争焦点。但是,目前这类材料的发展存在若干瓶颈限制。首先,从材料体系的角度,现有材料主要集中在硼杂芳烃等稠环化合物,其核心基础专利主要由日本、韩国等厂商和机构掌握。其次,从发光特性的角度,目前大多数窄谱带有机发光材料的本征能隙较宽,发光颜色主要集中在短波长的蓝光和绿光区域,而适合于黄光到红光等长波长发光的低能隙材料体系非常匮乏。

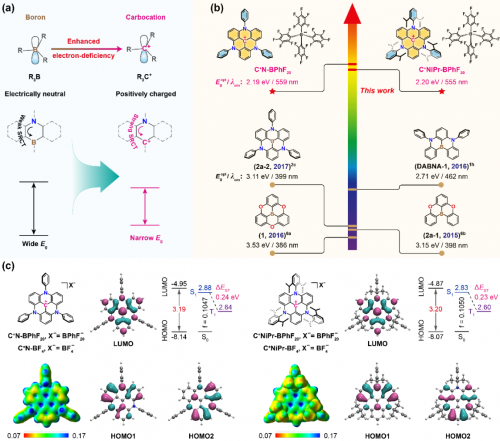

图为碳正离子基窄谱带有机发光材料的设计策略与能级结构

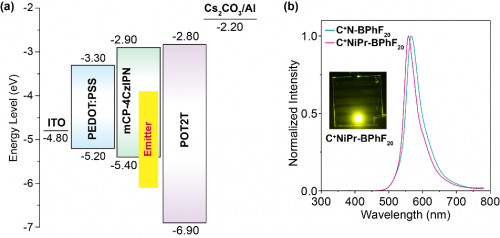

结合上述原因,研究团队采用碳正离子作为核心基团,通过与氮原子形成具有多重共振效应的稠环分子骨架,发展了一类具有低能隙和长波长发光特性的窄谱带有机荧光材料。创新之处在于,利用碳正离子的强吸电子效应与富电子的氮原子产生强的分子内短程电荷转移作用来降低能隙,在维持窄谱带的同时实现光谱的大幅红移(与类似分子骨架的硼杂芳烃发光材料相比,发光波长红移160 nm)。同时,通过引入位阻基团与大尺寸抗衡离子,能够有效抑制分子间聚集,实现超过90%的荧光量子效率。基于这类碳正离子窄谱带荧光材料组装的OLED器件表现出优异的发光性能,最大外量子效率为29.4%,发光峰位于560 nm,半峰宽为0.17 eV,证明这类材料极具发展潜力。

图为碳正离子基窄谱带有机发光材料的OLED器件结构与发光光谱

这一基于碳正离子的全新材料体系不仅在分子结构上实现了窄谱带有机发光材料从中性稠环结构到离子型稠环结构的转变,也在发光特性方面突破了现有材料难以实现低能隙和长波长发射的限制,为进一步发展全色窄谱带有机发光材料提供了新途径。研究团队未来将进一步聚焦更低能隙碳正离子窄谱发光材料的设计合成与性能研究,探索其在高色纯度、窄谱带红光以及近红外发光器件的应用潜力。(李瑞)