客家赤子刘风明:用奋斗书写家国情怀的时代答卷——访宁夏港东辉煌工贸实业有限公司总经理刘风明

在改革开放的浪潮中,总有一些身影,既承载着个体奋斗的印记,又镌刻着时代前行的轨迹。江西省寻乌县虎石村新屋下人刘风明,便是这样一位在时代洪流中坚守初心的客家赤子。从赣南山区的青年到宁夏商界的实干家,从流水线工人到多元实业的掌舵人,他用三十余年的拼搏,诠释了客家人的坚韧与担当;以共产党员的赤诚,践行着对家国的深情;用对客家文化的执着,编织着传承的梦想。他的故事,是一部奋斗者的史诗,更是一曲家国情怀的赞歌。

奋斗为笔,书写时代担当:从打工青年到实业先锋

1988年的南国,改革开放的春风正劲。在江西省寻乌县菖蒲乡,18岁的刘风明背着简单的行囊,挤上了南下深圳的班车。彼时的他,或许未曾想到,这一步会成为跨越三十年奋斗征程的起点。作为当地第一批外出创业的青年,他身上流淌着客家人“敢为人先”的血液,心中燃烧着改变命运的火焰。

在深圳的十几年,是汗水与星光交织的岁月。白天,流水线上的机械臂不知疲倦地运转,刘风明的身影也在其中穿梭,每一滴汗水都浸润着“勤劳”二字的分量;夜晚,当城市渐入梦乡,他却在灯下啃读技术手册与管理书籍,从机械原理到企业运营,知识的涓涓细流在深夜汇聚,终将成为滋养事业的江河。“客家人不怕吃苦,就怕没方向。”他常这样说,而深圳的开放与包容,恰恰为他指明了方向——用技术立身,以实干兴业。

2000年10月,刘风明敏锐地嗅到了时代的机遇。带着在深圳淬炼出的市场意识、积累的技术经验,以及对家人的责任,他举家北上,扎根宁夏银川。创业路上,妻子始终是他最坚实的后盾,两人相互扶持,从一间小小的个体加工门窗装饰设计部起步,他既当老板又当工人,测量、切割、安装……每一个环节都亲力亲为。有客户回忆,那时的刘风明常常背着工具包穿梭在银川的大街小巷,饿了就啃个馒头,渴了就喝口凉水,眼里却始终闪着“一定要做成”的光。

这份“脚踏实干”的韧劲,让他的事业如同滚雪球般成长。二十五年来,从单一的门窗加工到涵盖园林绿化、钢结构施工、铝合金门窗、不锈钢加工、室内外装修、水利工程等多元领域,刘风明的企业一步步蜕变为宁夏港东辉煌工贸实业有限公司,成为当地建筑业的中坚力量。银川国际航空港综合交通枢纽工程的钢结构骨架里,有他团队的精准焊接;丰登镇廉租房23、24号楼的窗明几净中,藏着他对“安居梦”的理解;宁夏工商职业学院的校园绿化里、宁夏石嘴山二十一中学民办名校,设计、施工宽敞明亮的教室,会议室,宿舍等均已交付使用,这里凝结着他对教育事业的敬意;而和晟鲜花港那座高难度的三角形钢结构鱼区,更是他技术实力的见证——为了实现设计图纸的弧度与承重要求,他带领团队反复测算、试验,最终让“不可能”变为现实。

“我是共产党员,企业发展了,更要担起社会责任。”这是刘风明常挂在嘴边的话。作为兴庆区工商联执委、宁夏广东总商会首届监事长,他始终以促进东西部经济交流为己任。在他的推动下,宁夏的特色农产品通过广东商会的渠道走进南方市场,而广东的先进制造业技术也被引入宁夏,小小的“桥梁”上,承载的是他对“共同发展”的深刻理解。他常说:“我生在山区农村,小时候想都不敢想能有今天。靠着打工创业,一步一个脚印干过来,多亏了党这些年的好政策,还有父母从小教我的道理,才算过上了新时代的好日子,这就是咱农民盼的幸福生活啊。儿子长大后,他鼓励儿子去部队锻炼,儿子在部队服役5年,这5年里,儿子的成长与蜕变让他欣慰,他常说:“好男儿就该去部队历练,为国家出份力,这是咱客家人的担当。”

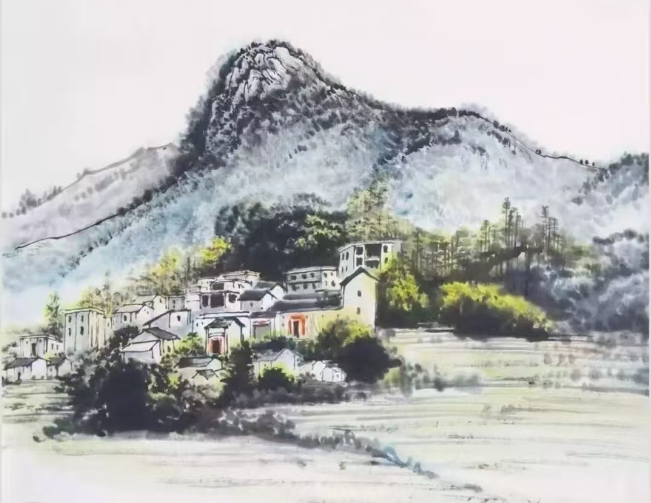

文化为魂,锚定精神坐标:客家血脉里的家国深情

“月光光,照厅堂,阿妹织布郎耕田……”每当客家山歌的旋律响起,刘风明总会不自觉地停下手中的工作,眼神飘向东南方——那是家乡寻乌的方向。在外打拼三十余年,他的口音里早已融入了深圳的干练与银川的爽朗,但心底最柔软的角落,始终属于那片红土地上的客家文化。

酿豆腐的香气是他对家乡最鲜活的记忆。小时候,母亲总会在过年时亲手做酿豆腐,豆腐挖空的洞里塞进猪肉与香菇的馅料,煎至金黄后焖煮,出锅时的香气能飘满整个虎石村。如今,他在银川的家里也常常做这道菜,虽然调料、做法都依着记忆复刻,但总觉得“少了家乡的水味”。这份味觉的执念,恰是他对客家文化“割舍不断”的隐喻——无论走多远,文化的根始终深扎在故土。

2023年,当得知家乡成立客家文化研究会的消息时,刘风明正在外地考察项目。他当即放下手头的工作,第一时间联系家乡,申请成为研究会的一员。“终于有个家了!”他在电话里激动地说。加入研究会后,他像海绵吸水般参与每一次活动,与乡贤探讨客家迁徙史……在一次次交流中,他愈发清晰地感受到:客家文化不是博物馆里的展品,而是流淌在血液里的精神密码。

“客家文化是客家人共同的精神家园。”这是他在研究会座谈会上常说的话。从魏晋南北朝的迁徙到明清时期的拓荒,客家人始终在“流动”中坚守,在“漂泊”中凝聚,这种坚韧不拔的生命力,正是文化家园的基石。而客家方言,在他看来是“维系乡情的脐带”更让他珍视的,是客家精神——“崇文重教、吃苦耐劳、团结互助、敢闯敢拼”,这十六个字不仅是他创业路上的座右铭,更是他教育子女的核心准则。

为了让客家文化在西北落地生根,他常常在企业里给员工讲客家先民的迁徙故事,教大家说简单的客家话,甚至带着团队做酿豆腐、盐焗鸡。“文化不分地域,”他说,“客家人的故事里,有中国人共同的奋斗基因,值得被更多人看见。”

传承为任,绘制未来蓝图:让客家文化绽放时代光彩

站在2025年的门槛回望,刘风明的人生轨迹早已与家国命运紧密相连:从响应改革开放外出打工,到投身西部大开发创业,再到参与客家文化传承,每一步都踩在时代的鼓点上。而面向未来,他心中的蓝图愈发清晰——让客家文化在新时代焕发新活力,成为连接过去与未来、个人与家国的精神纽带。

“传承文化,党建引领是关键。”作为一名共产党员,刘风明深知组织的力量。他计划以客家文化研究会为平台,联合更多党员企业家和青年才俊,通过主题党日活动、红色文化研学等形式,让客家精神与红色基因深度融合。“年轻人是传承的主力,”他说,“要让他们知道,客家文化不是老古董,而是能给他们力量的精神充电宝。”

2019年7月21日,刘风明召集在外创业的寻乌乡贤,共同成立教育发展基金会,资助家乡的贫困学子,特别是支持客家文化研究相关的课题与项目。“教育是最好的传承,”他说,“让孩子们从小了解客家历史,才能让文化的根扎得更深。”

从深圳的流水线到银川的建筑工地,从客家山歌的旋律到教育基金会的蓝图,刘风明的故事,是无数奋斗者的缩影。他用实干诠释了“家国情怀”的内涵——对家的眷恋,是对根的坚守;对国的担当,是对时代的回应。而客家文化,恰是这条精神长河中最动人的浪花。

当我们追问“什么是真正的家国情怀”时,刘风明的答案或许就在其中:它是个人奋斗与时代发展的同频共振,是文化传承与民族复兴的同向而行,更是每一个普通人在坚守与超越中,对“家”与“国”最质朴也最深刻的告白。而这样的故事,正在中华大地上不断书写新的篇章。